W. A. Mozart: Requiem (KV 626, Süßmair-Fassung)

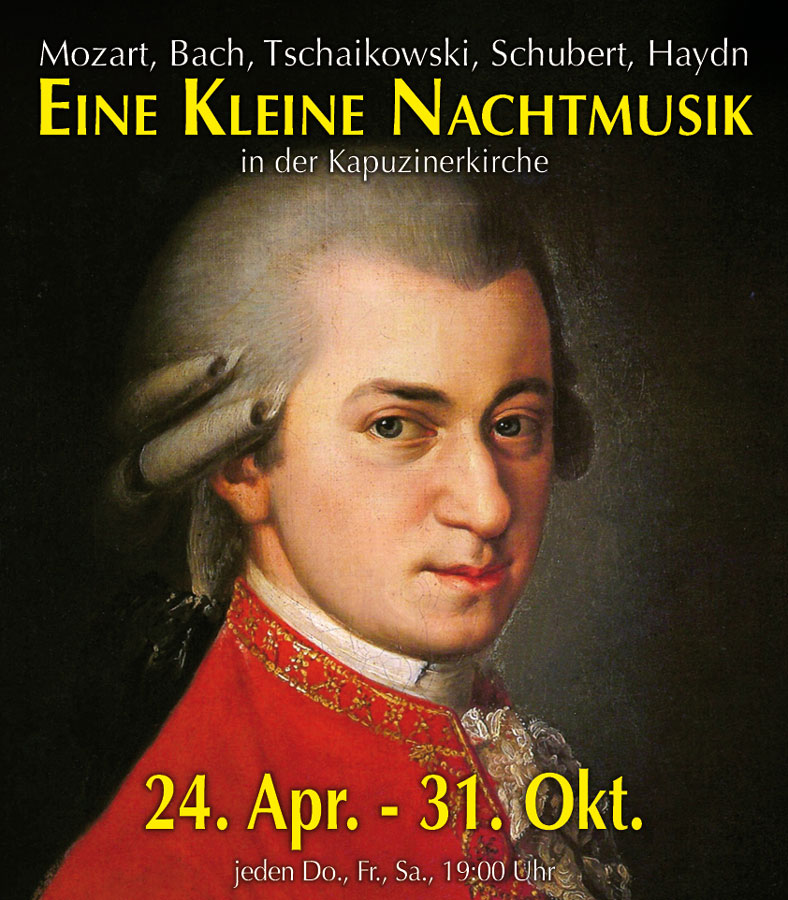

Als Wolfgang Amadé Mozart am 5. Dezember 1791 starb, hinterließ er sein Requiem in d-moll (KV 626) unvollendet. Bis zu seinem Tod am 5. Dezember 1791 hatte er lediglich den Eröffnungssatz des Introitus (Requiem aeternam) mit allen Orchester- und Vokalstimmen niedergeschrieben. Das folgende Kyrie und der größte Teil der Dies-irae-Sequenz (vom Dies irae bis zum Confutatis) waren lediglich in den Gesangsstimmen und dem bezifferten Bass fertiggestellt, darüber hinaus waren einige wichtige Orchesterpartien (etwa Posaunensolo im Tuba mirum, öfter Stimme der ersten Violinen) kurz skizziert. Der letzte Satz der Sequenz, das Lacrimosa, brach nach acht Takten ab und blieb unvollständig. Die folgenden beiden Sätze des Offertorium, das Domine Jesu Christe und das Hostias, waren wiederum in den Gesangsstimmen und teilweise im Continuo ausgearbeitet.

Durch Vermittler, die für den exzentrischen Grafen Franz von Walsegg agierten, wurde Mozart mit der Komposition eines Requiems beauftragt. Der Graf, der Hobbymusiker war und oft Werke in Auftrag gab, um sie anschließend als Eigenkomposition auszugeben (eine Praxis die damals weit verbreitet war), verlangte ein Requiem das er in Gedenken an seine kürzlich verstorbene Gattin aufführen wollte. Mozart erhielt die Hälfte der Bezahlung im Voraus, daher war seine Witwe Konstanze nach Mozarts Tod sehr daran interessiert, das Werk rasch und geheim von jemand anderem fertig stellen zu lassen, um es als Mozarts Komposition abzuliefern und die restliche Zahlung zu kassieren. Zunächst wandte sie sich an Joseph Eybler. Er arbeitete an der Instrumentation der Sätze vom Dies irae bis zum Lacrimosa, gab den Auftrag dann aber zurück.

Die Arbeit wurde dann Franz Xaver Süßmayr, Komponist und Schüler Mozarts, anvertraut, der sich für die Instrumentation auf Eyblers Arbeit stützen konnte. Süßmayr komplettierte die Orchestrierung der Sequenz sowie des Offertoriums, stellte das Lacrimosa fertig und komponierte weitere Sätze: Sanctus, Benedictus und Agnus Dei. Dann ergänzte er die Communio (Lux aeterna), indem er die beiden Eröffnungssätze, die Mozart noch selbst komponiert hatte, wiederholte und ihnen den Text des Lux aeterna unterlegte.

Die fertig gestellte Komposition, von Mozart begonnen und großteils vervollständigt von Süssmayr, wurde mit der gefälschten Unterschrift Mozarts und datiert auf 1792 an Graf Franz von Walsegg übergeben. Die Verwirrungen um die Umstände dieser Requiem-Komposition wurden zum Großteil von Mozarts Witwe Konstanze selbst verbreitet. Konstanze hatte eine schwierige Aufgabe vor sich: Sie musste das Geheimnis bewahren, dass Mozart vor der Vollendung der Komposition gestorben war, damit sie die Restzahlung für das Auftragswerk einfordern konnte. Für eine gewisse Zeit musste sie geheim halten, dass Süssmayr mit der Komposition zu tun hatte, um Graf Walsegg glauben zu machen, dass er Mozarts Werk in Händen hielt. Nachdem sie die Restzahlung des Honorars erhalten hatte, musste sie das Werk als Mozarts Komposition promoten, um es weiterhin als Einnahmequelle für Veröffentlichungen und Aufführungen nützen zu können. Während dieser Phase war es weiterhin wichtig, die Öffentlichkeit im Glauben zu lassen, Mozart hätte das gesamte Werk selbst komponiert, um höhere Summen bei Verlegern und öffentlichen Aufführungen herausholen zu können. Es ist Konstanze zu verdanken, dass beinahe sofort nach Mozarts Tod die ersten Halbwahrheiten und Mythen in Umlauf waren. Sie behauptete, Mozart hätte erklärt, er würde das Requiem für sich selbst schreiben und dass er vergiftet wurde. Sein Zustand verschlechterte sich und er begann über das schmerzvolle Anschwellen seines Körpers und hohes Fieber zu klagen. Trotz allem setzte Mozart seine Arbeit am Requiem fort und sogar am letzten Tag seines Lebens erklärte er seinem Assistenten, wie er gedenkt das Werk enden zu lassen. Bereits in Biographien die kurz nach Mozarts Tod verfasst wurden, finden sich zahlreiche Ungereimtheiten, die es nahezu unmöglich machen, alle Rätsel um Mozarts letzte Komposition zu lösen.

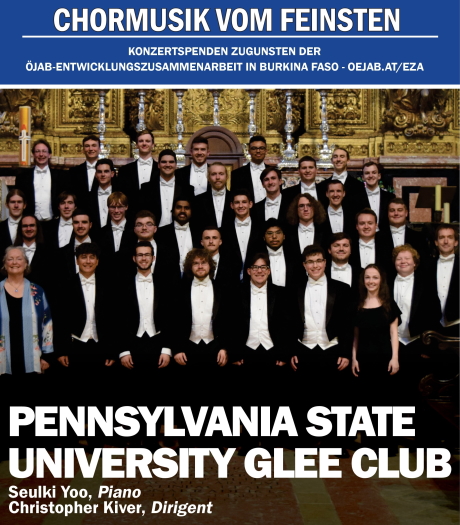

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor.

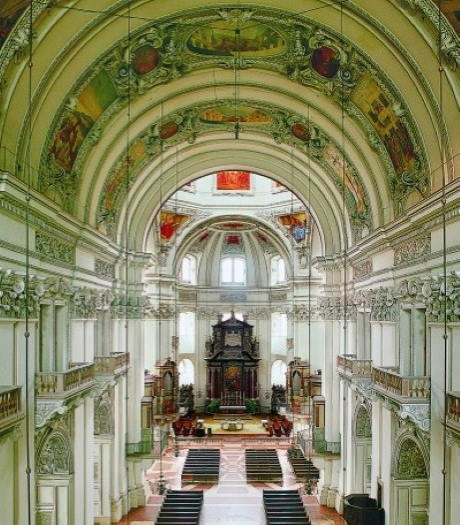

Das Wiener Domorchester setzt sich aus Musikern aller großen Wiener Orchester zusammen. Das Repertoire reicht von kammermusikalischen Ensembles bis zum romantischen Sinfonieorchester. Bei den sonntäglichen Hochämtern, bei vielen anderen von der Dommusik gestalteten Gottesdiensten, bei besonderen Veranstaltungen und bei den Konzerten der Dommusik ist das Domorchester der Partner von Solisten und Chor. Der festliche Abschluss des 43. Sing Mit! Chorfestivals ist die Aufführung des Requiem im Stephansdom. Damit setzen Sie die Tradition der Musik im Dom fort und treten in die Fußstapfen großer Komponisten. Im Stephansdom erhielten Joseph und sein Bruder Michael Haydn als Chorknaben eine umfassende musikalische Ausbildung. Joseph Haydn heiratete hier, ebenso wie Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart. Für Mozart spielte der Stephansdom in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle, vor allem als er im nahe gelegenen Figaro-Haus wohnte, aber auch nach seinem Tod: Hier heiratete er Constanze Weber, ließ zwei seiner Kinder im Dom taufen und wenige Monate vor seinem Tod bewarb sich Mozart um die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Stephan. Mozarts Name findet sich sowohl im Totenprotokoll, als auch im so genannten Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) des Doms. Abgesehen von Mozart sind auch Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart hier im Totenbuch vermerkt.

Der festliche Abschluss des 43. Sing Mit! Chorfestivals ist die Aufführung des Requiem im Stephansdom. Damit setzen Sie die Tradition der Musik im Dom fort und treten in die Fußstapfen großer Komponisten. Im Stephansdom erhielten Joseph und sein Bruder Michael Haydn als Chorknaben eine umfassende musikalische Ausbildung. Joseph Haydn heiratete hier, ebenso wie Johann Strauss und Wolfgang Amadeus Mozart. Für Mozart spielte der Stephansdom in seinem ganzen Leben eine wichtige Rolle, vor allem als er im nahe gelegenen Figaro-Haus wohnte, aber auch nach seinem Tod: Hier heiratete er Constanze Weber, ließ zwei seiner Kinder im Dom taufen und wenige Monate vor seinem Tod bewarb sich Mozart um die Kapellmeister-Adjunktstelle bei St. Stephan. Mozarts Name findet sich sowohl im Totenprotokoll, als auch im so genannten Bahrleihbuch (Totengebührenbuch) des Doms. Abgesehen von Mozart sind auch Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck, Antonio Salieri, Franz Schubert und Wolfgang Amadeus Mozart hier im Totenbuch vermerkt.

Die Salzburger Dommusik verfügt über eine mehr als 600-jährige Tradition. 1393 wurde durch Erzbischof Pilgrim die „Salzburger Cantorey“ zur Pflege der mehrstimmigen Kirchenmusik gegründet. Nach dem Bau der jetzigen Kathedrale (1628) hat die Kirchenmusikpflege durch die Tätigkeit der vor 300 Jahren verstorbenen Komponisten Heinrich Ignaz Franz Biber und Georg Muffat ihren ersten Höhepunkt erreicht. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wirkte hier der berühmteste Musiker dieser Stadt, Wolfgang Amadé Mozart, im Umfeld seines Vaters Leopold. Der „Salzburger“ Haydn, Johann Michael, (der jüngere Bruder des weltberühmten Joseph Haydn) leitete das fürsterzbischöfliche Kapellhaus, welches für den Sängernachwuchs errichtet wurde. Nach der Säkularisierung 1816 wurde die Hofmusik aufgelöst. Die Notwendigkeit der Wiederherstellung eines Instituts zur Pflege der Kirchenmusik führte 1841 durch Johann Kardinal Schwarzenberg zur Gründung von „Dommusikverein“ und „Mozarteum“.

Die Salzburger Dommusik verfügt über eine mehr als 600-jährige Tradition. 1393 wurde durch Erzbischof Pilgrim die „Salzburger Cantorey“ zur Pflege der mehrstimmigen Kirchenmusik gegründet. Nach dem Bau der jetzigen Kathedrale (1628) hat die Kirchenmusikpflege durch die Tätigkeit der vor 300 Jahren verstorbenen Komponisten Heinrich Ignaz Franz Biber und Georg Muffat ihren ersten Höhepunkt erreicht. Bis Ende des 18. Jahrhunderts wirkte hier der berühmteste Musiker dieser Stadt, Wolfgang Amadé Mozart, im Umfeld seines Vaters Leopold. Der „Salzburger“ Haydn, Johann Michael, (der jüngere Bruder des weltberühmten Joseph Haydn) leitete das fürsterzbischöfliche Kapellhaus, welches für den Sängernachwuchs errichtet wurde. Nach der Säkularisierung 1816 wurde die Hofmusik aufgelöst. Die Notwendigkeit der Wiederherstellung eines Instituts zur Pflege der Kirchenmusik führte 1841 durch Johann Kardinal Schwarzenberg zur Gründung von „Dommusikverein“ und „Mozarteum“.